MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。

本記事では、大阪大学大学院 佐伯教授の講演内容の一部を抜粋してご紹介いたします。

佐伯 昭紀

Akihiro Saeki

大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 教授

2007年大阪大学大学院工学研究科応用専攻 博士(工学)取得。2003年大阪大学・産業科学研究所 助手・助教、2010年大阪大学大学院工学研究科・助教、2014年同・准教授を経て2019年より現職。この間、2009年JSTさきがけ「太陽光と光電変換機能」、2015年同「マテリアルズインフォ」、2023年JST-CREST「未踏物質探索」研究代表者。2008 年IUPAC Prize for Young Chemists、2013年文部科学大臣表彰若手科学者賞、2019年 高分子学会日立化成賞などを受賞。次世代太陽電池、高分子、ペロブスカイト、機械学習、ラボオートメーションなどの研究を展開。

はじめに

佐伯氏は放射線化学や光化学を基盤に、AI・機械学習を応用して次世代太陽電池や機能材料の開発に取り組まれています。NEDOやJST-CREST等の大型研究プロジェクトにも参画し、新材料の創出を牽引する豊富な経験を元に、次世代太陽電池の現状と展望や、機械学習・ラボオートメーションの活用について語っていただきました。

研究背景

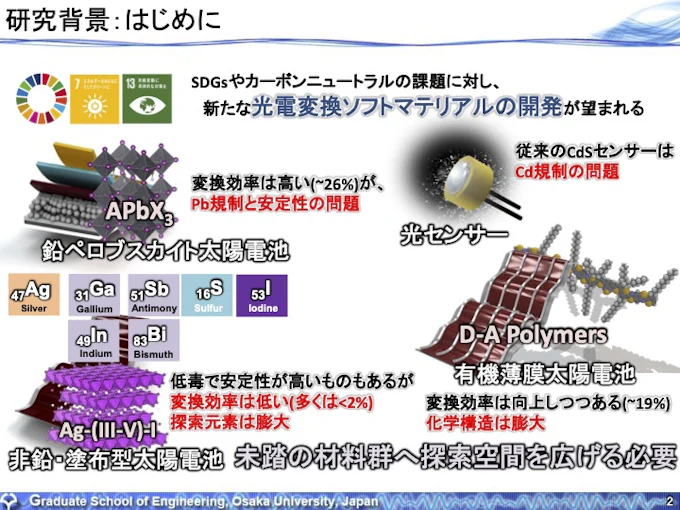

再生可能エネルギーへの転換は、SDGs(持続可能な開発目標)達成およびカーボンニュートラル実現に向けた喫緊の課題であり、その解決策の一つとして、安全かつクリーンなエネルギー生成が強く求められています。特に、地球に無尽蔵に降り注ぐ太陽光エネルギーを電気に変換することは、クリーンな社会の実現に大きく貢献すると期待されています。この実現のためには、新たな光電変換ソフトマテリアルの開発が不可欠です。

しかし、現在の光電変換材料には課題が残ります。

- 鉛ペロブスカイト太陽電池:変換効率は非常に高いものの(最新では約26%に到達)、鉛の有毒性と長期安定性に懸念があります。

- 非鉛・塗布型太陽電池:鉛フリー化を目指し、ビスマス(Bi)やアンチモン(Sb)といった低毒性元素を用いた材料も研究されています。しかし、これらは安定性が高いものもある一方で、変換効率が2%未満と非常に低いものが多いです。

- 有機薄膜太陽電池(OPV):変換効率は向上傾向にありますが(約19%)、化学構造の組み合わせが膨大です。

図1. 研究背景

大阪大学大学院 佐伯昭紀教授の許可を得て転載しております

これらの材料開発に共通するのは、非常に多岐にわたる複雑な因子が性能を左右する点です。例えば、無機材料では結晶構造、元素組成、前駆体溶液など、有機材料では高分子骨格、分子量、電子準位、溶解度(側鎖)などが関与します。さらに、成膜・素子作製における要素も複雑に絡み合います。これら多くのパラメーターを最適化するためには、膨大な時間とコストがかかり、研究の効率化が大きな課題となっています。

独自の評価手法:時間分解マイクロ波伝導度法(TRMC)

この広大な材料探索空間を効率的に切り拓くため、佐伯研究室では独自の評価手法である時間分解マイクロ波伝導度(TRMC)法を活用しています。

TRMCの原理は、材料にナノ秒レーザーなどの光パルスを照射すると、内部で電荷キャリア(プラスとマイナスの電荷を持つ粒子)が生成します。これらのキャリアがマイクロ波と相互作用してマイクロ波の吸収が起こることで、材料の過渡的な伝導度(TRMC信号)を測定します。TRMC信号の強度や減衰の寿命といった特性は、材料のデバイス性能と高い相関を示すことが確認されています。

この手法の最大の利点は、時間とコストのかかる実際のデバイス作製を行うことなく、TRMC信号の特性から材料のデバイス性能を予測し、最適なプロセス条件をスクリーニングできる点にあります。実際の評価において、TRMC信号強度と変換効率の間に良い相関が見出されており、様々な材料やプロセスに対して「ハイスループットなスクリーニング」が可能となり、効率的な材料探索を強力に支える基盤技術となっています。

研究トピック1:スズペロブスカイトの材料探索と機械学習

鉛フリー太陽電池の有望な代替材料として期待されるのがスズペロブスカイト(Sn-PVK)です。その変換効率向上には、Aサイトカチオンの混合比最適化が重要なアプローチの一つですが、メチルアンモニウム(MA)やホルムアミジニウム(FA)に加え、グアニジニウム(GA)など、様々な有機カチオンが存在し、特に3成分混合では膨大な組み合わせが存在します。

さらに、Sn-PVKにはSn(II)がSn(IV)に容易に酸化され、材料が劣化してしまうという安定性の課題があります。TRMC測定でも、Sn-PVKフィルムを大気中に曝すと光伝導度が分単位で急激に減少することが確認されており、これは不安定な3次元Sn(II)ペロブスカイトが安定な0次元Sn(IV)疑似ペロブスカイトへ変化するためと考えられています。

そこで佐伯研究室は、この特性を逆手に取り、比較的安定な0次元Sn(IV)疑似ペロブスカイト(A2SnI6)の評価から、不安定な3次元Sn(II)ペロブスカイト(ASnI3)太陽電池の性能を予測するという革新的なアプローチを考案しました。

機械学習を活用しながら、下記4つの説明変数を設定して予測モデルを構築したところ、わずか10点の学習データで相関係数r = 0.953の高精度モデルが得られました。

- TRMCキャリア特性

- UV-visバンドギャップ

- XRD結晶子サイズ

- カチオンサイズ分散度(ペロブスカイト構造の歪みを数値化する独自の指標)

そして、学習データ(10個)を上回る29個の多様な組成のテストデータで検証した結果、r = 0.982という極めて高い予測精度が実証されました。更に、この過程において、Sn-PVKで過去に報告されていないイミダゾリウム(IM)カチオンを用いた変換効率の向上という新規知見も導き出しました。

研究トピック2:非鉛塗布型太陽電池とラボオートメーション

鉛フリーの選択肢として、ビスマス(Bi)やアンチモン(Sb)を用いた非鉛塗布型太陽電池の研究も進められています。Ag-Bi-IやAg-(III-V)-I、複数元素を組み合わせた5元素系など多様な組成が検討されていますが、既存研究での変換効率は1〜2%台に留まり、添加剤やプロセス条件の探索が不十分であるという課題がありました。

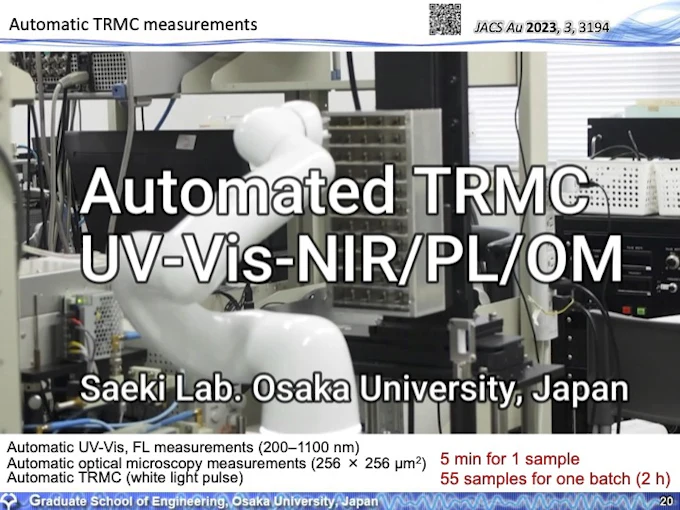

このような膨大な材料とプロセス条件の組み合わせに対し、計算科学やインフォマティクスだけでは実デバイス性能との直接的な相関を見出すのが難しい現状があります。そこで佐伯研究室は、「データサイエンス」「ロボティクス」「マテリアルサイエンス」を融合した「ラボオートメーション」の重要性を強調し、ロボットを用いた自動実験システムの開発に注力しています。

佐伯研究室ではロボットを用いた自動TRMC測定システムを開発しました。このシステムは、協働ロボットがサンプルを自動で搬送し、自動UV-Vis-NIR/PL測定で光学特性を、自動光学顕微鏡測定で膜の平坦性を、そして自動TRMC測定で光電変換特性を連続して評価します。これにより、55サンプルを2時間で評価できる「ハイスループット評価」を実現しました。

図2. 自動測定装置の概要写真

https://www.youtube.com/watch?v=qqHKA41UtRY

大阪大学大学院 佐伯昭紀教授の許可を得て転載しております

この自動システムを活用し、Cs-Bi-Sb-I系塗布型太陽電池の材料とプロセス探索を実施しました。セシウム、ビスマス、アンチモンの組成比、4種類の添加剤、3段階の添加剤濃度、4段階の熱処理温度を組み合わせ、合計576種類のフィルムを作製し、自動評価しました。

そして、様々な組成、添加剤、プロセス条件を網羅し、さらに光学バンドギャップ(Eg)と過渡伝導度(Δσ)のプロット上で示される広範な物性領域を代表するよう、40種類の素子を作製して性能を評価したところ、変換効率0.38%から2.36%に大きく向上できる組成・プロセスを見出すことができました。

詳細な解析から、光学顕微鏡像においてフィルムの均一性を示す「Brightness STD(明暗の標準偏差)」が重要な指標として抽出されました。変換効率を更に向上させるために、Brightness STDが低く、かつ過渡伝導度が高い条件が、今後の実験探索において重要な指標となることが明らかになりました。

まとめと今後の展望

佐伯氏の取り組みは、次世代太陽電池の開発において計測・解析・探索をフィジカルおよびデジタルで統合し加速させる新たな研究モデルを提示しています。

TRMC測定と機械学習による少数データからの高精度予測ならびにラボオートメーションによる高速・一貫評価を組み合わせ、次世代太陽電池の材料探索を飛躍的に高度化しています。この手法は、未報告だったイミダゾリウム(IM)カチオンの有効性発見や、性能向上の鍵となる物性指標の抽出など、具体的な成果を生み出しています。

Bi-Sb系塗布太陽電池だけでなく、有機材料、とくにドナー–アクセプター系ポリマーの自動合成・自動評価にも展開されており、今後の無機・有機を横断した次世代太陽電池開発の加速が期待されます。

皆様、いかがでしたでしょうか。Q&A記事では更に、当日頂いた多数の質問にご回答頂いています。ぜひこちらもご覧ください。

miLab編集部からのメッセージ

佐伯先生のご講演は、太陽電池開発の発展可能性を、計測・データ解析・自動化という三つの視点から示してくださいました。デバイス性能や不安定な物性など直接測定が難しく高コストになりがちな特性を、代替可能な計測・解析手法に置き換え、その結果をインフォマティクスとロボティクスが活用しやすい形で統合。この発想は太陽電池に限らず、多くの材料分野に通じる重要な指針だろうと感じています。

MI-6としても、自動化について一部ご支援させていただいた経緯があり、研究の発展を間近で拝見できたことは光栄でした。佐伯先生には、この貴重な知見を共有いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

今後もmiLabでは、研究者の皆さまの知恵と技術革新を、できるだけ一次情報に近いかたちでお届けしてまいります。引き続きご期待ください。