はじめに

サンユレック株式会社は、配合樹脂製品の研究開発から製造・販売までを一貫して手がける中で、2020年頃よりマテリアルズ・インフォマティクス(以下MI)の検討を開始し、既に複数の成果事例を創出しています。

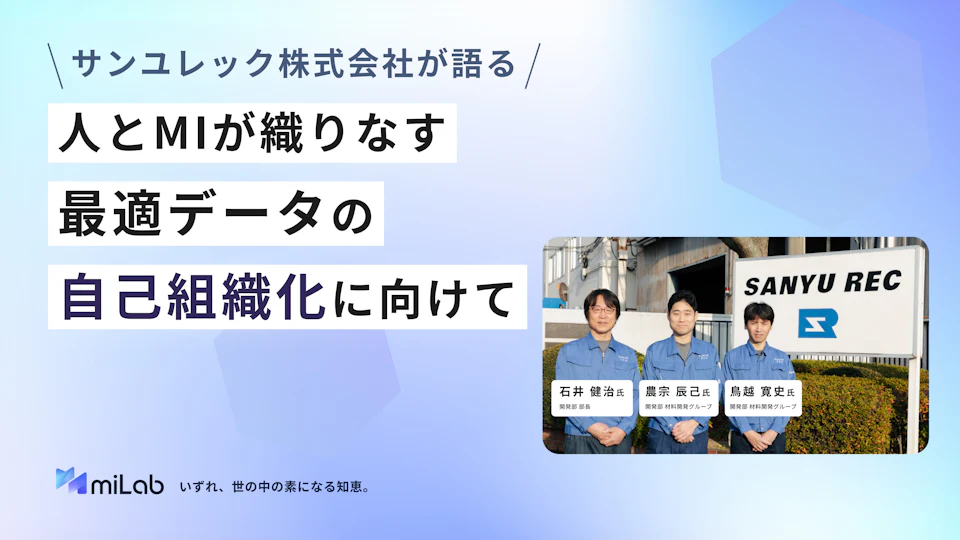

MI-6株式会社では、その背景と今後の展望について、開発部 部長の石井 健治様、開発部 材料開発グループの農宗 辰己様、鳥越 寛史様にお話を伺い、ロングインタビュー記事として公開いたしました。

本記事では、本編で語り切れなかった苦労や乗り越え方についてもご紹介いたします。

石井 健治

Kenji Ishii

サンユレック株式会社開発部 部長

新製品開発から顧客の技術フォロー業務まで幅広く受け持つ技術部門にて電子部品用絶縁材料の設計を担当後、2014年より開発部にて既存各事業を拡張するソリューションとして、新材料・新技術の探索を開始。

2021年より、人員を刷新しIoT・シミュレーション・MIを始めとするデジタル技術の調査・導入と、新材料・新市場の獲得をミッションとして社内環境づくりを進めている。

農宗 辰己

Tatsuki Nousou

サンユレック株式会社開発部 材料開発グループ

技術部門で電子部品用絶縁材料の設計・開発に従事し、2021年より開発部にて新技術開発と研究業務のDX化を担当。データ駆動型の製品開発の定着・推進に向けて、MIによる研究開発の実践とMIの広報・人材育成を行っている。

鳥越 寛史

Hirofumi Torigoe

サンユレック株式会社開発部 材料開発グループ

技術部門で半導体封止材料の設計・開発に従事し、2021年からは開発部に移り、材料の設計・開発にCAEを活用する取り組みを開始する。MIとCAEを連携させた開発案件でmiHub®を利用したことがきっかけとなり、現在はデータサイエンスの社内浸透を目指して活動している。

“自然にデータが蓄積される仕組み”を目指した開発プロセス改革を構想

石井氏は、開発部長就任の話が持ち上がった2020年頃から、最新のIT技術を活用した製品開発の効率化に関する構想を抱いていました。以前は汎用的な表計算ソフトでのグラフ作成や分析に手間と使いにくさを感じていたため、より手軽にデータを扱える環境を理想とし、“自然にデータが蓄積される仕組み”が必要だと考えていました。また、当時既にMIが活用され始めていることも認識されていました。

一方、農宗氏は、その頃社会人博士課程でAIやMIなどを学んでいました。既に技術部で5年間の経験を積まれていた農宗氏は、開発プロセス自体に改善の余地があり、AI・MIを活用することで解決することができると考えていらっしゃいます。

石井氏と農宗氏の考えが合致したことで、MIの取り組みが本格始動することになりました。

導入・啓蒙・解析〜本編で語られなかった苦労とその乗り越え方について〜

MIに取り組む上での苦労やその乗り越え方について、次のように語っていただきました。

石井氏は、トップダウンでDX推進の方針は示されたものの、どのツールを使うかは開発部に任されていたため、スタート時に理解を得るための説明に苦労したと、当時を振り返っていらっしゃいます。また、当初MI技術を導入し使いこなせればミッション完了と考えていましたが、技術は常に発展するため、最新のツールに対する理解を深め、使いこなしていくことが重要だと今は感じています。

農宗氏は、実際の取り組みがボトムアップであったため、社内全体への啓蒙活動と支援者増加に苦労しました。MIの効果を示すための実績作りとして、実験、データ解析、広報をすべて一人で担当したため、工数面での制約もあったと語っています。担当部門の協力が得られず実験計画が遅延することもあったため、まずは部署内で技術部が納得しやすいテーマでMIを活用し、得られたノウハウや成果を広報することで周囲の理解を得たそうです。

長年取り組まれている製品に関する未解決のテーマを選定することで、社内の過去開発経験者の注目を集めるだろうという狙いが的中し、さまざまな意見が噴出しました。結果的に、得られた成果のインパクトが大きかったことも相まって、社内を巻き込み、MIの有効性を示すことに成功しました。

その一方で、MIは誰もが使えるツールとしての認知は低かったため、現在は入社2〜3年目の若手向けに勉強会を実施しています。若手勉強会メンバーから開発目標達成者も複数出てきていますが、ミドル〜トップ層の活用が進んでいないことが現在の課題だと述べています。勉強会や自身の経験から、まずは触ることが重要だと感じ、ワークショップセミナーの検討を進めているとのことです。

鳥越氏は、解析面での苦労として、実験を繰り返してもなかなか進展が見られない時期があったことを挙げています。その際、変数が多すぎることに気づき、有効な変数を絞り込むことで大きな進展があったと語ってくださいました。

人とMIが織りなす最適データの自己組織化に向けて

農宗氏は今後の展望について、技術部の各グループにMIのパワーユーザーを配置し、テーマの難易度や種別に応じて、MIの使い方を変えるような開発体制を構想しています。MIの活用によって組織や仕事のあり方を変え、ノウハウの蓄積にも貢献することができると感じています。

鳥越氏は、ユーザーを増やした上で、将来的には、「MIを活用するこんな方法がありましたよ」と各自が社内共有する段階がくると考えています。これにより、技術的な課題だけでなく、開発フロー上の課題も円滑に解決され得るような世界が、MIを中心に実現できると期待しています。

石井氏は、便利なツールとして、日常的に当たり前に使うことで、データが再利用可能な状態で蓄積され、別のMI技術での利用も可能になると考えています。例えるなら、個々の主体的な行動によって秩序が形成されていく「自己組織化」のようなことが、社内に蓄積したデータ間でも発生し、人とMIの織りなす最適データの自己組織化を目指していきたいと語られていました。

サンユレック株式会社では、日本をはじめ世界中の「モノづくり企業」のソリューションパートナーとして、単にMIの技術を取り入れるだけでなく、MIの活用を社内に浸透させ、組織や仕事のあり方の変革を目指しています。

いかがでしたでしょうか。本記事が、MI導入を検討されている皆様に少しでもご参考になりますと幸いです。本編では、実際の取り組みの進め方や成果について、より詳細にご紹介しています。